華信光電將參加日本國際雷射加工技術展 Photonix 2016, 歡迎您的來訪!!

聚焦地科

聚焦地科2025-04-01

揭示北極海中央的有機物傳輸機制與來源

北極海透過其廣闊的海冰在全球氣候調節中發揮著關鍵作用,除了在輻射收支方面的已知影響外,海冰還透過驅動有機物的傳輸與沉積來影響碳循環,在這一背景下,脂類生物標誌物(lipid biomarkers)具有作為示蹤劑的潛力。然而,關於這些標誌物的來源與傳輸途徑,特別是在冰期與間冰期的北極中央海域,仍存在知識空白。

為了更準確約束北極海中央的這些生物標誌物其來源與傳輸機制,博士生 Akanksha Singh,在國立臺灣大學地質科學系 Ludvig Lowemark 教授與海洋研究所賀詩琳副教授的共同指導下,與國立臺灣海洋大學(NTOU)及斯德哥爾摩大學的合作者,共同分析了 9 根涵蓋海洋氧同位素階段(MIS)3 至 1 的北極海中央的沉積物岩心裡的 n-烷烴(n-alkanes) 及 甘油雙醚四醚(GDGTs)。

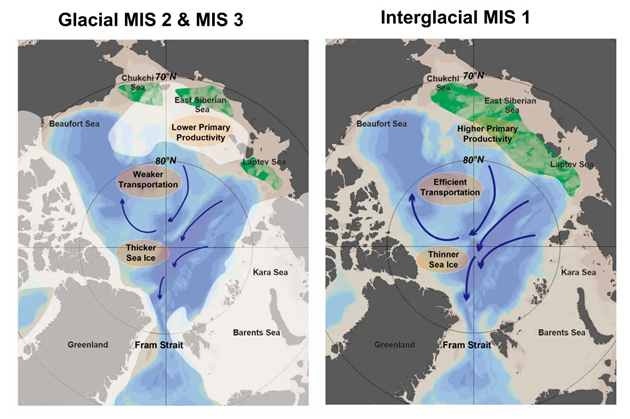

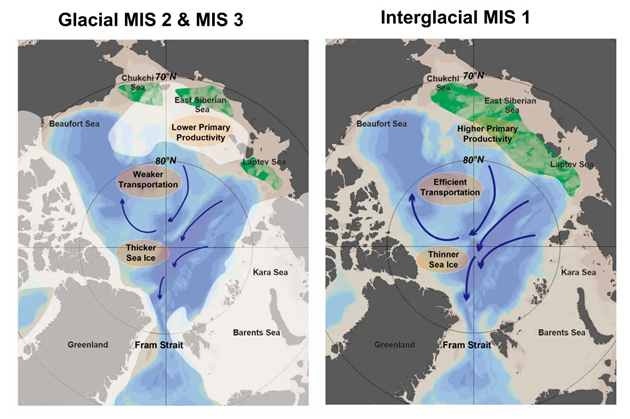

研究結果顯示,傳統上被認為是陸源生物標誌物的支鏈 GDGTs(brGDGTs)在北極海中央的沉積物中展現出強烈的海洋原地生產(marine in situ production)證據,挑戰了先前的認知。此外,各岩心中生物標誌物的濃度顯示,來自海洋的 GDGTs 及陸源長鏈 n-烷烴主要是透過漂浮的海冰從西伯利亞陸棚傳輸至北極海中央。該傳輸機制在整個冰期循環中持續存在,但在較寒冷時期,由於海冰覆蓋增厚,傳輸作用減弱,導致生物標誌物濃度下降。

其中一個特別有趣的發現是,北極海中央出現較高的支鏈異戊二醇四醚指數(BIT)。雖然 BIT 指數通常作為陸源輸入的指標,但本研究表明,BIT 指數可能受到 Crenarchaeol與 brGDGTs 在降解及生產速率上的差異所影響,而非反應陸源輸入的實際增加。這些結果強調了北極有機物傳輸的複雜性,並凸顯在解釋生物標誌物記錄時,應同時考慮生產與降解過程的影響。

本研究證明了在北極海中央海冰是驅動生物標誌物傳輸機制,並在冰期與間冰期循環中持續存在,讓我們更加了解北極海中央區域的有機物分佈,並有助於改進基於 GDGT 的古氣候重建方法。

該研究成果已發表於European Association of Organic Geochemists 官方期刊《Organic Geochemistry》

Singh, A., Ho, S.L., Chen, M.-T., Wang, P.-L., Jakobsson, M., Gyllencreutz, R., Löwemark, L., 2025. Spatial distribution of n-alkanes and GDGTs in the central Arctic Ocean during Marine Isotope Stages 1, 2 and 3. Organic Geochemistry 201, 104920. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2024.104920

圖 1. 北極海區域圖與傳輸示意圖,展示末次冰期循環期間北極中央海域的古海洋環境以及推測的生物標誌物傳輸途徑,突顯其空間動態與有機物傳輸的變化。

圖 1. 北極海區域圖與傳輸示意圖,展示末次冰期循環期間北極中央海域的古海洋環境以及推測的生物標誌物傳輸途徑,突顯其空間動態與有機物傳輸的變化。

本文轉載自台灣大學海洋研究所,連結如下: https://www.oc.ntu.edu.tw/researchreports/35705/

為了更準確約束北極海中央的這些生物標誌物其來源與傳輸機制,博士生 Akanksha Singh,在國立臺灣大學地質科學系 Ludvig Lowemark 教授與海洋研究所賀詩琳副教授的共同指導下,與國立臺灣海洋大學(NTOU)及斯德哥爾摩大學的合作者,共同分析了 9 根涵蓋海洋氧同位素階段(MIS)3 至 1 的北極海中央的沉積物岩心裡的 n-烷烴(n-alkanes) 及 甘油雙醚四醚(GDGTs)。

研究結果顯示,傳統上被認為是陸源生物標誌物的支鏈 GDGTs(brGDGTs)在北極海中央的沉積物中展現出強烈的海洋原地生產(marine in situ production)證據,挑戰了先前的認知。此外,各岩心中生物標誌物的濃度顯示,來自海洋的 GDGTs 及陸源長鏈 n-烷烴主要是透過漂浮的海冰從西伯利亞陸棚傳輸至北極海中央。該傳輸機制在整個冰期循環中持續存在,但在較寒冷時期,由於海冰覆蓋增厚,傳輸作用減弱,導致生物標誌物濃度下降。

其中一個特別有趣的發現是,北極海中央出現較高的支鏈異戊二醇四醚指數(BIT)。雖然 BIT 指數通常作為陸源輸入的指標,但本研究表明,BIT 指數可能受到 Crenarchaeol與 brGDGTs 在降解及生產速率上的差異所影響,而非反應陸源輸入的實際增加。這些結果強調了北極有機物傳輸的複雜性,並凸顯在解釋生物標誌物記錄時,應同時考慮生產與降解過程的影響。

本研究證明了在北極海中央海冰是驅動生物標誌物傳輸機制,並在冰期與間冰期循環中持續存在,讓我們更加了解北極海中央區域的有機物分佈,並有助於改進基於 GDGT 的古氣候重建方法。

該研究成果已發表於European Association of Organic Geochemists 官方期刊《Organic Geochemistry》

Singh, A., Ho, S.L., Chen, M.-T., Wang, P.-L., Jakobsson, M., Gyllencreutz, R., Löwemark, L., 2025. Spatial distribution of n-alkanes and GDGTs in the central Arctic Ocean during Marine Isotope Stages 1, 2 and 3. Organic Geochemistry 201, 104920. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2024.104920

本文轉載自台灣大學海洋研究所,連結如下: https://www.oc.ntu.edu.tw/researchreports/35705/